Quote:Mountain View Periodontist

歯の専門家である歯科医師や歯科衛生士はもちろんのこと、外見の美しさを重視する欧米の人たちは幼少期からフロスを使用している事実をご存じでしょうか。

なぜなのか。理由は明らかで、虫歯および歯周病予防に加え、マウスウォッシュなどより効果の高い口臭対策になるからです。

しかし、効果は頭で理解しても「面倒くさい」「使い方がよく分からない」「痛そう」などの理由で使っていない方が多いと思います。

そんなあなたのために、この記事ではデンタルフロスの正しい使い方が簡単に理解できるよう画像やイラストを使い、「フロス大国」とも言えるアメリカのフロス事情を交えながら丁寧に解説していきます。

フロスは大人だけでなく、子供の歯の健康にも大いに関係しています。「うちの子はまだ小さいから歯磨きだけで十分」と考えている方にぜひ読んでいただきたいです。何より口臭対策にはフロスはマスト(必須)なので騙されたと思ってぜひ読んでみてください。

1.フロスをすると何がいいの?

フロスをすると歯にいい、となんとなく分かっていても、歯磨きにプラスのステップ、なかなか習慣にならないものですよね。フロスの使い方を書く前に、フロスの効用について見てみましょう。

フロスの効用がこんなにあることを知れば、歯のお手入れの一環として必ず取り入れたくなると思います。

1-1 歯の間と歯茎の歯垢や食べ物のかすを取り除ける

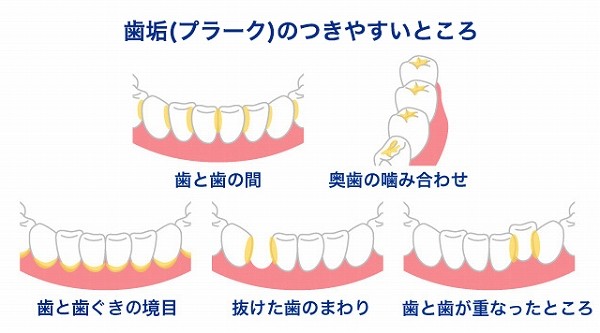

フロスをすると、歯磨きだけでは取り切れない歯垢(プラーク)や食べ物のかすを取り除けます。歯磨きをいくら熱心に時間をかけてしても、歯の間と歯茎にたまってしまった歯垢や食べ物のかすを取り除くことはできません。

画像引用元:クリニカ公式サイト

歯垢は細菌のかたまりで、唾液や食べかすを栄養源として増殖。粘着性があるので歯と歯の間や歯茎にたまりやすくなります。

歯垢が溜まると、虫歯や歯周病にかかりやすくなるといわれ、さらには口臭の原因にも。

1-2 虫歯や歯周病の早期発見ができる

フロスを使っている時に歯の同じ個所でフロスが切れたり、歯ぐきから血が出たことはありませんか?

フロスが切れた時は詰め物や被せ物に不具合があることの他に、虫歯が原因のこともあります。

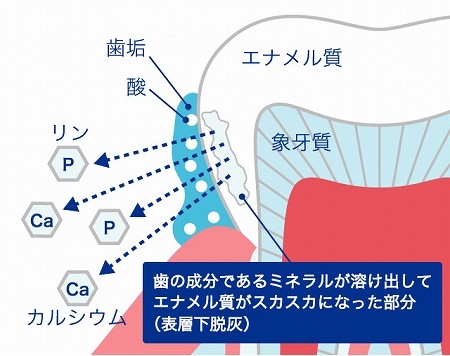

虫歯菌は歯の表面のエナメル質を侵食し、表面をザラザラに。こういう状態の歯にフロスを通すと切れてしまうのです。

画像引用元:クリニカ公式サイト

もちろん単に歯の間が極端に狭い、歯石(歯垢が石灰化したもの)がたまっている場合もありますが、フロスの歯が同じ個所で切れる時は歯医者さんに行くことをお勧めします。

またフロスをした際に歯ぐきから繰り返し血が出る時は、歯周病の疑いもあるので、迷わず歯医者さんに行ってください。

1-3 口臭を軽減できる

フロスのもう一つの効用は、口臭を軽減できることです。口臭の原因はさまざまですが、口内に残った歯垢や食べ物のかすが原因の一つになっています。

画像引用元:クリニカ公式サイト

食べかすはその名の通り飲食したものの残りで、歯垢の栄養源となり細菌の増殖を促します。さらに長時間経つと、分解過程でいやな臭いを発生させるのです。

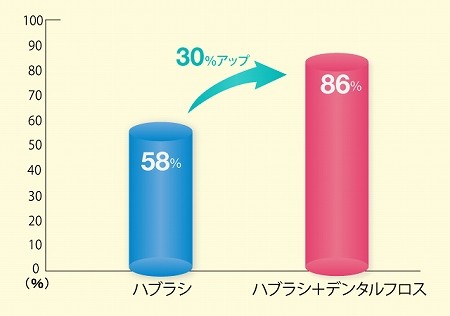

歯ブラシだけだとこのいやな臭いの原因の6割弱、歯ブラシとフロスを併用すると、9割近くまで取り除けます。

”腐った魚”や”腐ったにんにく”の臭いを想像してみてください。この臭いの原因を取り除けるのがフロスです。

2.フロスの効果的な使い方

フロスの効用を知ると「早速毎日のルーチンに取り入れてみよう」と思わせられますね。面倒なスッテップではありますが、繰り返しやっているうちに慣れてくるので、ぜひ歯磨きの一環として取り入れてください。

ではフロスの使い方を説明してみましょう。

2-1 糸巻きタイプのフロスの使い方

糸巻きタイプはフロスに慣れていない人には使いづらいですが、一番効果的に歯垢や食べ物のかすを取り除くことができ、他のタイプのフロスと比べると経済的でもあります。

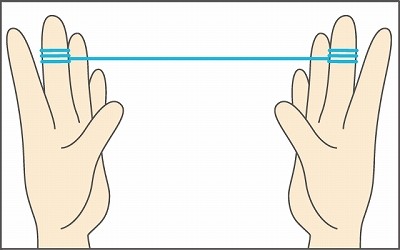

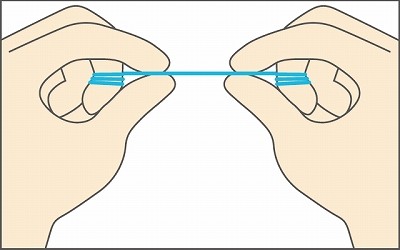

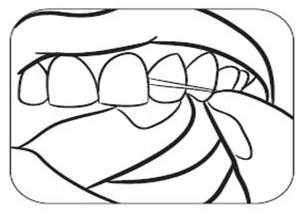

1.フロスを肩幅の広さ(40~50cm)に切り、両中指の第一関節に巻き付け、10~15cmくらいの間隔になるようにします。

2.親指と人差し指ではさみ、糸の張り具合を調整する。

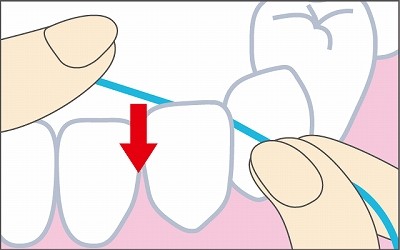

3.小さく動かしながら歯と歯の間に入れていく。

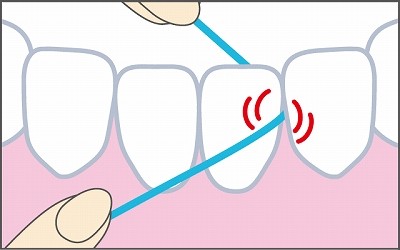

4.歯の側面(両側とも)に沿って動かし、歯茎より1~2㎜くらいまで届くように磨き、横に動かしながらゆっくり取り出す。

2-2 ホルダータイプ(F字型)フロスの使い方

ホルダータイプのフロスは初心者やお子さんに向いています。糸巻タイプの最初のステップ(指に巻き付ける)を除き、使い方は同じです。

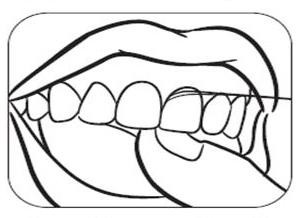

1.歯と歯の間にフロスを当てる。

2.縦に動かしながら、歯と歯の間に入れる。

3.歯の側面(両側とも)に沿って動かし、歯茎より1~2㎜くらいまで届くように磨く。

4.縦に動かしながら取り出す。

2-3 ホルダータイプ(Y字型)フロスの使い方

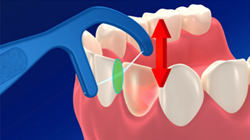

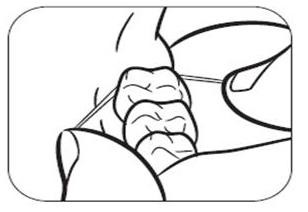

Y字型フロスは届きにくい奥歯のクリーニングに便利です。基本的な使い方は他のタイプのフロスと同じです。

1.歯と歯の間にフロスを当てる。

2.横に動かしながら、歯と歯の間に入れる。

3.歯の側面(両側とも)に沿って動かし、歯茎より1~2㎜くらいまで届くように磨く。

4.横に動かしながら取り出す。

画像引用元:Lidea公式サイト

3.フロス使用時の注意点

フロスの効用とフロスの使い方をみてきましたが、せっかくのフロスも使い方が間違っていたら、歯や歯茎にダメージを与えてしまいます。

フロス使用時の注意点をいくつか書いておきましょう。

3-1 フロスを無理に歯の間に押し込まない

歯と歯の間が狭い人はフロスがスッと入りません。ここで力任せに押し込むと歯茎を傷つけてしまうおそれがあります。

この場合フロスを前後に小さく動かしながら(Y字型は左右に)、優しく入れるようにしてください。

3-2 歯の間ではなく歯の両側面を磨く

フロスは歯の間に入れて抜くものではなく(大きな食べかすはこの方法で除去できます)、歯の側面を磨くつもりで小刻みに動かしてください。

Quote:Center for Cosmetic Dentistry

歯の間を出し入れしただけでは、歯の表面にこびり付いている歯垢は取れません。

3-3 フロスを歯茎まで入れ込んで磨く

フロスは歯の間だけでなく、歯茎にたまっている歯垢や食べかすも取り除けます。

歯と歯茎の境目には歯肉溝と呼ばれる1~2㎜の隙間があり、そこにたまった歯垢や食べかすは歯磨きだけでは取れず、ここでフロスが活躍。

Quote:Center for Cosmetic Dentistry

歯周ポケット(歯周病により歯肉溝が3㎜以上になった状態)がある場合は、自然にフロスが届く深さまで入れ込み、歯茎から歯垢や食べかすをかき出すつもりで磨いてください。

3-4 奥歯の”奥”も忘れずに

忘れがちなのが一番最後の奥歯(上下4本)の側面。歯と歯の間にフロスを入れて磨く、という基本は知られいても、最後の奥歯のさらに奥も忘れずに磨くことは、周知されていないようです。

歯ブラシでも届きにくい奥歯の奥にある歯肉溝。考えたことがなかった、という人も多いのではないでしょうか?鏡を使っても容易に見える部分ではないので忘れがちです。

「奥歯の方から何かいやな臭いがする」と思ったことはありませんか?この部分に溜まる歯垢や食べかすが、口臭の主な原因の一つであるといわれています。

奥歯の奥を磨くときのコツは、ホルダータイプのY字型を使うか、糸巻タイプを使う場合は指に長めに巻き付けることです。

そして口を大きく開けすぎないことも重要。奥の奥を磨くということで、口を大きく開けた方がやりやすい、と思いがちです。口を大きく開けると頬の中の肉が奥歯側に寄ってきてしまい、磨きにくくなってしまいます。

Quote:Center for Cosmetic Dentistry

3-5 フロスの使い始めに血が出ても慌てないで

フロスの使い始めに血が出ることがあります。そんな時は慌てないでください。

歯茎を傷つけたわけでなく、歯磨きだけでは取り除けない歯垢が原因で炎症が起こり、歯茎がうっ血している(血がたまる)状態だからです。

フロスすることによりうっ血状態から血が排出され、血行がよくなり歯茎の腫れが引くこともあります。

Quote:Dr. Manuel Bautista

ただし出血が続く場合は、単なる炎症ではなく歯周病に移行していることがあるので、歯医者に行ってください。

3-6 必ず新しい部分を使う

フロスを使う時、次の歯に移動する際は必ず新しい部分を使ってください。ホルダータイプのフロスも同様で、使う場所を移動し全部使い終わったら潔く捨てて、新しいフロスを。

ホルダータイプのフロスは、切れない限りつい全部の歯に使ってしまいがちです。これではせっかく取り除いた歯垢を再び付着させてしまったり、糸が緩んでフロスの効果が少なくなります。

『糸巻タイプのフロスの使い方』で、”糸巻フロスが一番経済的”と書いたのはこのためです。フロスの使い始めはホルダー型にし、慣れたら糸巻タイプに移行した方がいいでしょう。

3-7 フロスは毎日

歯垢が歯石化するのは2日ほど、といわれてので、フロスは毎日することをお勧めします。一日の中で唾液の分泌が一番少ない就寝の前にするのが効果的。

歯磨きの後というのが一般的になっていますが、歯磨きの前がいい、という説もあります。最近の歯磨き粉にはホワイトニングや虫歯予防の成分が入っていることが多く、歯垢や食べかすがない方がより効果があがる、といわれているからです。

歯磨きの前か後かは個人の好みによって選んでください。順番よりも毎日習慣づけることの方が重要です。

4.子供のフロス事情(アメリカ)

歯のケアでは先進国のアメリカ。フロスは日常に浸透しているのでしょうか?大人は習慣にしているというイメージがあるけれど、子供は?

4-1 子供専門の歯医者

アメリカでは1才までに、もしくは最初の歯が生えてきたらすぐに歯医者に行くことを勧められます。その後の定期健診も大人と同じく半年に一度。

子供専門の歯医者も多く、あちこちで見かけます。必ずしも子供専門の歯医者に行く必要はありませんが、一般の歯医者では子供(18才以下)は診ないというところもあるのです。

子供専門の歯医者、一般の歯医者、どちらに子供を通わせるかは親の判断次第です。子供専門の歯医者は全てが子供向きにできており、歯医者も子供に慣れているので恐怖心の強いお子さんに向いています。

Quote:Sea of Smiles Pediatric Dentistry

器具や椅子などが子供サイズなだけでなく、治療や定期健診が終わると小さなおもちゃをもらえたり、と至れり尽くせり。小さな子に歯医者への恐怖心を植えつけないように、細心の注意が払われます。

ただし子供専門の歯医者を選ぶと、半年に一回の定期健診に親子一緒に診てもらうことができないので、スケジュールの管理が大変です。怖がりでないお子さんは親と一緒の歯科医に通い始めることが多いようです。

4-2 アメリカでは2才でフロス?

1才で歯医者に通い始めるアメリカの子供たち、フロスはいつから使い始めるのでしょうか?歯の矯正は永久歯が生えそろってから、というのは知られています。フロスも同じ時期なのでしょうか?

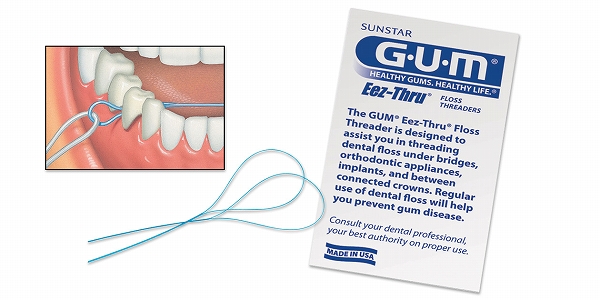

アメリカではフロスを使い始めるのは年齢ではなく、歯と歯の間がピッタリしてくる時期、だといいます。早いと2才ぐらい、遅くても6才ぐらいでフロスを使い始めるのが一般的のようです。

子供用のホルダー型フロスもありますが、きちんとできるようになる10才ぐらいまでは、親が子供にフロスをするよう勧められます。

Quote:Oral B

4-3 歯の定期健診の値段は(アメリカ)?

アメリカでは1才から半年に一度定期健診に通うということは、安価で行けるからでしょうか?答えはそう、ともそうでないともいえます。

アメリカの複雑な保険事情が絡んでいるので一言では答えられないのです。日本と違いアメリカは国民皆保険の制度がありません(オバマ大統領の時代に保険加入は義務になっても、入らない人は罰金を払って終わり)。一般の人は雇用主を通して健康保険に入るのが一般的です。

雇用主が提供する健康保険には、歯科保険が含まれていることも含まれていないこともあります。含まれている場合は、半年に一度の定期健診は保険がほぼ全額出ることが多いようです。

含まれていない場合や自営業の場合は歯科保険なしで全額自己負担か、個人的に歯科保険に入ります。

定期健診代は日本円で1~2万円かかり、これを家族人数分、年に2回、場合によっては虫歯の治療費(歯と同じ色での治療は1本1~3万円)が必要です。

歯科保険に入った方がいいように思いますが、定期健診だけですむ人にとっては、掛け金の方が高額になるので迷うところです。

歯科保険がないと定期健診も高額なので、節約のために一年に一度にしようと思っても、歯医者の方から「半年に一度きちんと通えないなら、お越しいただくことはできません」と言われることも。

歯科保険、歯の治療代、歯科矯正代、とアメリカ人は一生にどれだけお金をつかっているのでしょうか?歯の先進国に住むのも大変そうです。

5.まとめ

Quote:Women Dentists

まだまだ一般的ではないデンタルフロス。面倒だな、と思った時はその効用(虫歯予防、歯周病予防、口臭予防)を思い返してみてください。

特に、口臭予防に関してはフロスに勝るものはありません。

いくら丁寧に歯を磨いてもどんなに効果的なマウスウォッシュを使っても、歯間の食べかすを取り除くことはできないので、残ってしまった食べかすからものすごい臭いを発してしまうことになりかねません。

デートの最中にトイレに行ってマウスウォッシュをするのなら、フロスをするほうがよほど臭い取りになるだけでなく、良い匂いに変えてしまうこともできるのです。デンタルフロスを携帯して持ち歩くことをおすすめします。

コメント